«Поминайте наставники ваша…»

Евгения Резниченко

Моя встреча с Б. Б. Ефименковой, человеком, оказавшим громадное влияние на весь ход моей жизни, могла не состояться, причем дважды. Первый раз в 1970 году, когда Борислава Борисовна должна была вести на первом курсе историко-теоретико-композиторского факультета ГМПИ имени Гнесиных народное музыкальное творчество, но только у одной подгруппы, а вся вторая половина алфавита (Румянцевы, Резниченко и иже с ними) попала к Татьяне Васильевне Поповой. Перевелась я в параллельную группу не из-за фольклора и тем более не из-за молодого и совершенно неизвестного нам педагога, но ради моих подруг. И попала к Бориславе Борисовне. Мы были первой группой музыковедов, у которых Б. Б. Ефименкова вела фольклор.

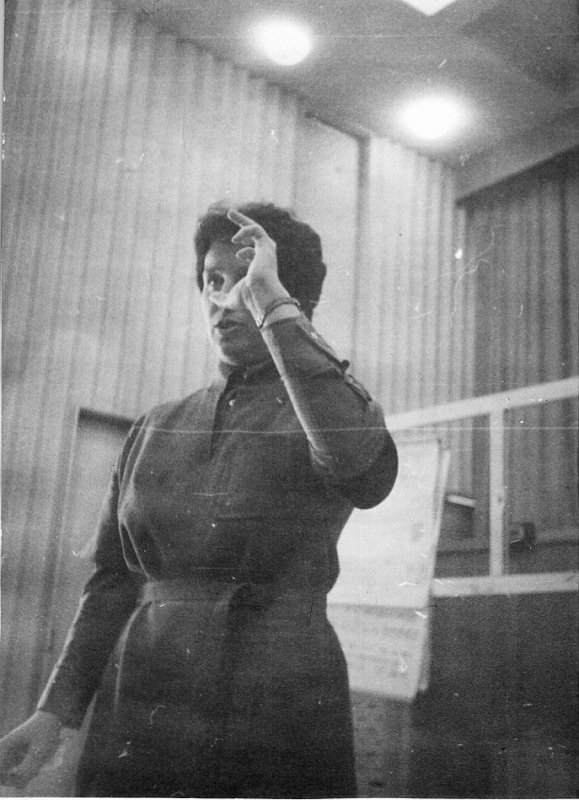

(фото) . Б. Ефименкова на лекции. Конец 1970-х гг.

Впечатления о тех занятиях мне сейчас трудно отделить от более поздних — о ее лекциях, на которые мы ходили несколько лет спустя. Авторский курс менялся, выстраивался на наших глазах, ведь именно в это время, в семидесятые годы, начинал формироваться новый подход к изучению народной музыкальной культуры. Учебный курс народного творчества развивался вместе с этномузыкологией, уроки Бориславы Борисовны вбирали в себя новые и новые открытия. Но и первоначальные лекции были очень яркими, они оставляли особое ощущение — будто приоткрывалась дверь в другой, необыкновенный и не исследованный мир. Вспоминаю, как волновалась Борислава Борисовна на занятиях — даже щеки у нее начинали алеть (фотографии тех лет сохранили ее облик, обращавший на себя внимание «лица необщим выраженьем»). Мы сразу почувствовали, что перед нами — человек особый, необычайно сильный внутренне. Как я поняла вскоре, не только сильный, но и бескомпромиссный — и в профессии, и в жизни.

Впечатления о тех занятиях мне сейчас трудно отделить от более поздних — о ее лекциях, на которые мы ходили несколько лет спустя. Авторский курс менялся, выстраивался на наших глазах, ведь именно в это время, в семидесятые годы, начинал формироваться новый подход к изучению народной музыкальной культуры. Учебный курс народного творчества развивался вместе с этномузыкологией, уроки Бориславы Борисовны вбирали в себя новые и новые открытия. Но и первоначальные лекции были очень яркими, они оставляли особое ощущение — будто приоткрывалась дверь в другой, необыкновенный и не исследованный мир. Вспоминаю, как волновалась Борислава Борисовна на занятиях — даже щеки у нее начинали алеть (фотографии тех лет сохранили ее облик, обращавший на себя внимание «лица необщим выраженьем»). Мы сразу почувствовали, что перед нами — человек особый, необычайно сильный внутренне. Как я поняла вскоре, не только сильный, но и бескомпромиссный — и в профессии, и в жизни.

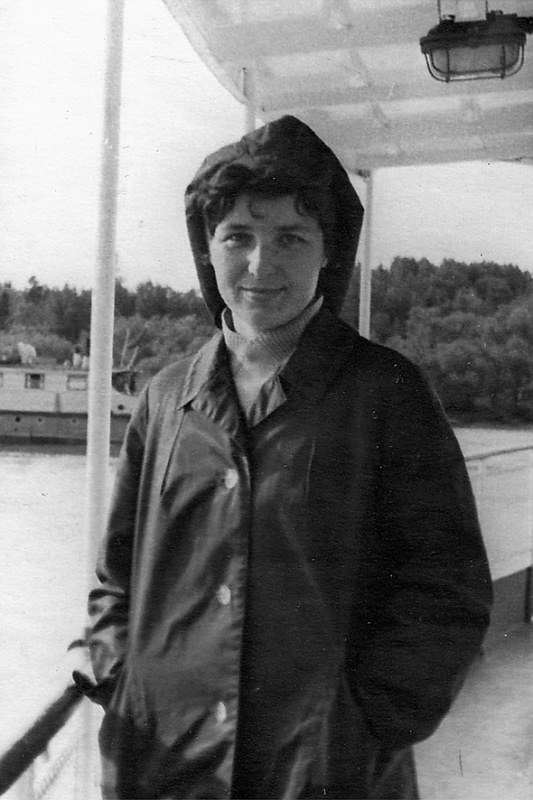

Фольклорные экспедиции в годы нашей учебы еще не были обязательными, однако несколько человек из нашей группы захотели поехать. Конечно, не без влияния Бориславы Борисовны, у которой к этому времени уже был серьезный опыт полевой работы. Из ее рассказов прежде всего запомнились эпизоды, рисующие характеры местных жителей. Например, такой. Она приходит в небольшую вологодскую деревню и у ближайшего колодца встречает старушку, набирающую воду. Знакомятся, Борислава Борисовна объясняет, кто она и зачем приехала. Все идет по обычному экспедиционному «сценарию»… А позже новая знакомая призналась, что она издалека увидела, как кто-то идет по дороге в сторону деревни, схватила ведра, побежала к колодцу и чуть ли не целый час стояла возле него, поджидая путника. История курьезная, но и грустная — многие северные деревни уже тогда умирали, увидеть новое, да еще молодое лицо было целым событием.

Однако бóльшая часть рассказов Бориславы Борисовны о народных исполнителях была окрашена в серьезные, даже возвышенные тона. Дружба с некоторыми из этих пожилых женщин продолжалась годами, ее отсвет мы видим в недавно опубликованной переписке Б. Б. Ефименковой с Федорой Дмитриевной Карачевой (1). И письма, и запомнившиеся повествования показывают не только искреннюю любовь и глубокое взаимное уважение. Они еще рисуют характеры подстать Бориславе Борисовне: яркие, мощные. В деревнях в те годы еще можно было встретить Русь уходящую, и участников фольклорных экспедиций ожидала радость общения с женщинами, характер которых полностью сформировался в дореволюционную пору. Надо было видеть глаза Бориславы Борисовны, когда она рассказывала про одну крестьянку, неприятие которой советской жизни было таким всеобъемлющим, что она даже от пенсии (проработав всю жизнь в колхозе) гордо отказалась, сказав что-то вроде «Не хочу обременять советскую власть, и так проживу». Подобные характеры живописал Валентин Распутин, один из любимейших писателей Бориславы Борисовны. Как-то по этому поводу у нее произошел спор (не помню только, очный или заочный, через меня) с коллегой-музыковедом. Та заметила о героинях «Прощания с Матёрой»: «Это литературный вымысел, в селах люди так не умеют думать и говорить». На что Борислава Борисовна ответила: «А я именно с такими женщинами и встречалась».

После фольклорной экспедиции в конце первого курса участь троих из нашей группы была решена: без общения с народной культурой дальнейшей жизни мы себе не представляли. И тогда настал момент, когда моя встреча с Бориславой Борисовной могла не состояться вторично, на это раз как с научным руководителем — в индивидуальный класс к Б. Б. Ефименковой было подано три заявления, а положено брать не более двух студентов. Однако по милости Божьей и благодаря снисходительности Маргариты Эдуардовны Риттих, заведовавшей в ту пору кафедрой, все трое студентов — Екатерина Демиденко (Дорохова), Татьяна Карнаух и я — были распределены к Бориславе Борисовне. Для каждой из нас это решение оказалось в каком-то смысле судьбоносным.

Занятия с Бориславой Борисовной в индивидуальном классе для меня памятны не только обсуждением конкретных научных тем и текстов. Она старалась приобщить учеников к той культуре научной мысли, которой сама владела в высшей степени, требовала от студента ясности и строгости изложения, мгновенно видела любой сбой логики и моментально реагировала на него.

(фото) Б. Б. Ефименкова в экспедиции на Вологодчину. 1967

Например, характерный для моих студенческих работ перескок «через ступеньку» в рассуждениях комментировался так: «Один пишем, два в уме». Часто звучала и другая фраза: «Я не знаю вашего материала». Тем самым Борислава Борисовна обозначала, с одной стороны, границы своих полномочий, с другой — меру ответственности студента, опиравшегося в научной работе на собственные полевые записи.

Например, характерный для моих студенческих работ перескок «через ступеньку» в рассуждениях комментировался так: «Один пишем, два в уме». Часто звучала и другая фраза: «Я не знаю вашего материала». Тем самым Борислава Борисовна обозначала, с одной стороны, границы своих полномочий, с другой — меру ответственности студента, опиравшегося в научной работе на собственные полевые записи.

Общение с Бориславой Борисовной для нас, ее учеников, стало важной составляющей вхождения в общий поток гуманитарных исследований тех лет. Оно вспоминается сейчас на фоне фундаментальных научных событий того времени, таких как книги, статьи и лекции Ю. М. Лотмана, С. С. Аверинцева и других корифеев гуманитарного знания. Особую роль в этом ряду, безусловно, занимало для всех нас общение с Е. В. Гиппиусом.

С Евгением Владимировичем я по знакомилась благодаря Бориславе Борисовне, причем она неоднократно рекомендовала мне обращаться к нему по наиболее сложным профессиональным вопросам. Именно по совету Гиппиуса я поехала на Русский Север и открыла для себя Беломорье. Вспоминаю об этом в связи с Бориславой Борисовной вот почему: мне представляется, что она была совершенно лишена такого, к сожалению, распространенного качества, как педагогическая ревность. Для нее был важен результат — понимание народной культуры. Поэтому я могла консультироваться параллельно у Е. В. Гиппиуса и Б. Б. Ефименковой.

Как-то раз, просматривая черновик моей статьи, Евгений Владимирович сказал: «Вы не обязаны написать все, что знаете. Но вы отвечаете за каждое написанное вами слово». Думаю, иронически сформулированный начальный постулат, как и серьезное завершение мысли могли бы прозвучать и из уст Бориславы Борисовны, столь созвучны они ее отношению к научной работе.

***

(1) Музыкальная культура Русского Севера в научном наследии Б. Б. Ефименковой: К 80-летию со дня рождения ученого. М., 2012.