Мои воспоминания о Б. Б. Ефименковой, или Как я стала фольклористом

Татьяна Карнаух

В 1975 году я окончила историко-теоретико-композиторский факультет Гнесинского института с дипломом по русскому фольклору. Если бы мне за пять лет до этого кто-то сказал, что я стану фольклористом, то я бы, конечно, не поверила. Тем не менее это так. И теперь, мысленно обращаясь к той, которая помогла мне сделать главный выбор в моей профессии, я говорю: «Дорогая Борислава Борисовна! Как много для меня значила встреча с вами! Как я благодарна Богу за путь, подсказанный мне, хотя тогда, при поступлении в институт, я даже об этом не догадывалась».

Попытаюсь написать на этих страницах свои воспоминания о Бориславе Борисовне Ефименковой. Правда, при этом неизбежно приходится говорить и о себе, что понятно, так как невозможно отделить их от событий своей жизни. Поэтому начну с самого начала.

Все началось весной 1970 года, когда я заканчивала Музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова и была студенткой IV курса отделения теории музыки. Учиться я очень любила, училась хорошо, особенно тянулась к музыкально-историческим дисциплинам. Безусловно, я хотела поступать дальше, вот только куда? Выбор был между Московской консерваторией и Гнесинским институтом. У меня было два педагога, которых я считала своими наставниками: это Марианна Леонидовна Корнеева, готовившая меня к поступлению в училище, и Любовь Давыдовна Щукина-Гингольд, преподававшая у нас на I–II курсах зарубежную музыкальную литературу. Марианна Леонидовна видела мое будущее только в консерватории, но я не могла принять окончательное решение, не посоветовавшись с Любовью Давыдовной, и услышала от нее такие слова: «Да, конечно, консерватория — это серьезные академические традиции, это лучший музыкальный вуз, но в Гнесинке есть то живое начало, которое, по моему мнению, тебе будет очень близко, Гнесинский институт более динамичен, и мой совет — поступай туда!» Так я получила благословение идти в Гнесинку.

Не могу не сказать о том, что поступил тогда весь наш выпуск: одна половина в Московскую консерваторию, другая — в ГМПИ имени Гнесиных. Началась новая, вузовская жизнь. Поначалу многое было непривычно. Нам не хватало той теплой семейной атмосферы, к которой мы привыкли в училище. Мы тосковали и приходили в родные стены, к любимым педагогам.

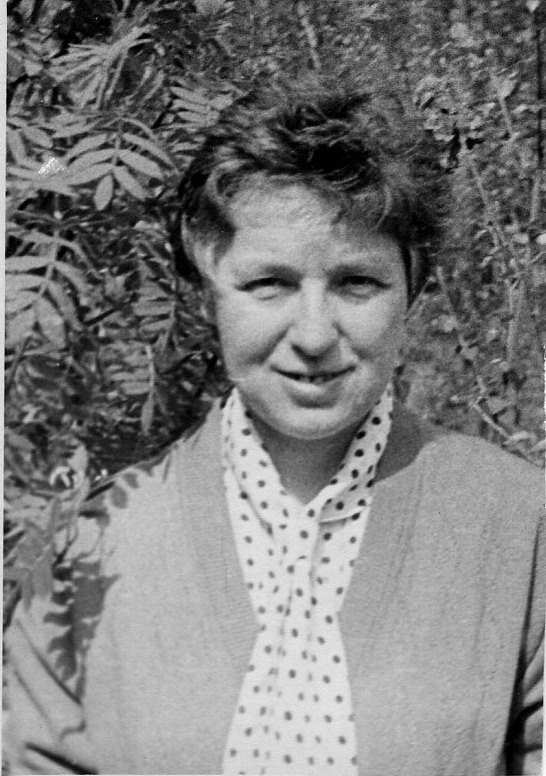

(фото) Б. Б. Ефименкова. Конец 1970-х гг.

(фото) Б. Б. Ефименкова. Конец 1970-х гг.

В институте было интересно, ново, но… теперь-то мы понимали, чего нам не хватало, и это наше состояние было выражено в словах: «Ну да, в училище с вами возились, там вы были детьми, а здесь — взрослая жизнь, привыкайте!» Эти слова были сказаны нашим педагогом по предмету «Народное творчество» Бориславой Борисовной Ефименковой.

В училище этот предмет у нас, конечно, был и даже оставил приятное впечатление, потому что мы пели народные песни и слушали отрывки — в основном из русских опер, где эти песни использовались. Не хочу ничего сказать неуважительного о педагоге — это была очень милая молодая девушка, — но когда позднее мы встретились с ней случайно в приватной обстановке и разговорились, то она призналась мне в том, что «Народное творчество» дают обычно педагогам в качестве дополнения к педагогической нагрузке, когда не хватает часов. Вот с таким багажом мы пришли в институт, но то, что встретило нас здесь, было совершенно не похоже на училищный курс. Впечатление от лекций на первом курсе ошеломляющее! Ведь все мы, студенты, были людьми сугубо городскими и, конечно, никогда не задумывались о деревне, о ее жизни — это просто не приходило нам в голову, деревню и ее культуру мы не замечали. По нашим представлениям, народная песня — это то, что, во-первых, имело чисто прикладное значение как материал для использования в профессиональной музыке, а во-вторых, звучало по радио и на телевидении в исполнении певиц вроде Людмилы Зыкиной или больших хоров типа хора имени Пятницкого — на сцене огромная масса певцов, одетых в одинаковые костюмы и что-то громко поющих. Все это находилось за пределами интересов тогдашних студентов, искавших себя в профессии музыканта — исполнителя, дирижера, музыковеда, композитора. Может быть, я упрощаю картину, но в кругу моих училищных однокурсников никто и никогда не выражал специального интереса к народному творчеству.

Лекции Бориславы Борисовны буквально обрушились на нас. Главное — это то, что перед нами открывался другой, неведомый доселе мир. За песнями, о которых она говорила, оказывается, стояли люди, с их судьбами, подчас драматическими. Оказывается, русская деревня жила своей, неизвестной нам жизнью, и, что удивительно, эта жизнь не была для нас чужой — иначе мы бы не слушали ее рассказы с таким вниманием. Как я сейчас понимаю, она, конечно, следовала программе и требованиям, предъявляемым к студентам по сдаче песен и их аналитическим разборам, но главным, основным содержанием ее уроков были рассказы о ее поездках (тогда мы впервые услышали слова «фольклорная экспедиция»), о людях, с которыми она встречалась, о песнях, обрядах и обычаях, о ситуациях, в которых происходили записи. Рассказывала она также о фольклористах — тех музыкантах, для которых народное творчество стало делом их жизни. Борислава Борисовна приглашала к нам на уроки разных людей: тут были и певцы из известного прежде хора П. Г. Яркова — так мы услышали музыкальный фольклор в живом звучании, выступала у нас и известная тогда журналистка и фольклорист Ю. Е. Красовская, поразившая нас исполнением причитаний. Как-то раз к нам пришли студенты-филологи из Ленинского педагогического института, и мы услышали рассказ об экспедиции в Горьковскую область на озеро Светлояр (оказалось, оно существует не только в либретто оперы Римского-Корсакова, но и на самом деле!) с целью записи преданий и легенд о граде Китеже. По ходу дела мы узнали, что в институте есть Кабинет народной музыки, который отправляет студентов в экспедиции. Воистину, на каждом уроке нас ожидали открытия! Сами названия областей, дотоле нам ни о чем не говорившие, теперь звучали для нас, как музыка! Короче говоря, когда в конце учебного года, ближе к сессии Борислава Борисовна спросила, есть ли среди нас желающие поехать в фольклорную экспедицию, то таких оказалось половина группы. Теперь я понимаю, что это было ответом на самоотверженность, с какой она отдавала себя своему предмету, всеми силами стремясь к нему приобщить и нас.

И вот мы спускаемся в подвал «Красного домика» и попадаем в тот самый Кабинет народной музыки, которым тогда руководил В. И. Харьков, — несколько маленьких комнаток, заставленных большими стационарными магнитофонами, шкафами с пленками, к нам выходит Владимир Иосифович, и начинается для нас новая жизнь. Нам объявляют о том, что к экспедиции надо готовиться, и определяют, кто куда поедет. Меня направили в Ульяновскую область. Нечего и говорить, я о ней до тех пор и понятия не имела. Моими спутниками стали трое студентов ДНХ факультета. Я очень хорошо запомнила эту первую экспедицию. Мы записывали песни в Старомайнском районе. Посетили всего две деревни и записали всего 40 с небольшим песен, то есть с точки зрения результата нашу экспедицию нельзя было назвать удачной (позднее в других экспедициях мы записывали по 300 и более песен!).

(фото) Б. Б. Ефименкова. 1984

Но я приехала в Москву другим человеком, и было отчего! Я воочию увидела тот другой мир, о котором нам на уроках рассказывала Борислава Борисовна. Те бабушки, которые пели нам песни, а еще привечали нас и принимали, как дорогих гостей, не рисовались перед нами, не стремились что-то необыкновенное нам показать, а просто пели песни, в основном хороводные и свадебные, и рассказывали о них. Их пение никак не походило на то, что можно было услышать тогда по радио и на концертной эстраде, — пели две пожилые женщины в первой деревне, во второй — мать и дочь соответственно 80-ти и 60-ти лет. Это пение нельзя было назвать артистичным (а ведь мы, воспитанные в городской культуре, иного не представляли), но я их голоса до сих пор помню.

Но я приехала в Москву другим человеком, и было отчего! Я воочию увидела тот другой мир, о котором нам на уроках рассказывала Борислава Борисовна. Те бабушки, которые пели нам песни, а еще привечали нас и принимали, как дорогих гостей, не рисовались перед нами, не стремились что-то необыкновенное нам показать, а просто пели песни, в основном хороводные и свадебные, и рассказывали о них. Их пение никак не походило на то, что можно было услышать тогда по радио и на концертной эстраде, — пели две пожилые женщины в первой деревне, во второй — мать и дочь соответственно 80-ти и 60-ти лет. Это пение нельзя было назвать артистичным (а ведь мы, воспитанные в городской культуре, иного не представляли), но я их голоса до сих пор помню.

На втором курсе у нас уже не было «Народного творчества», но с Бориславой Борисовной мы общались, и когда в конце учебного года она меня спросила, не хочу ли я поехать снова в экспедицию, то я ответила ей, что иначе свою жизнь уже и не мыслю. Тогда встал вопрос: куда? Я плохо себе представляла, но меня особенно интересовал календарь, и тогда Борислава Борисовна меня познакомила с ленинградской фольклористкой Н. Л. Котиковой, выпустившей в 1966 году сборник «Народные песни Псковской области», а в тот момент приехавшей в Москву на конференцию. Та посоветовала мне поехать в южные районы Псковщины, так как, по ее мнению, там должно было быть много календарных жанров. Так я стала ездить в Псковскую область, а Борислава Борисовна курировала эти экспедиции. Когда пришло время подавать заявление о приеме в индивидуальный класс, сомнений не было — только к ней! Аналогичный выбор сделали и две мои однокурсницы — Женя Резниченко и Катя Демиденко.

Борислава Борисовна, будучи ярким и очень самобытным человеком, тем не менее никогда не стремилась подчинить ученика своему влиянию. Напротив, она жила его профессиональными интересами и делала все от нее зависящее, чтобы помочь ему себя выразить, — направляла, подбирала нужную литературу, знакомила со специалистами в той или иной проблематике. Надо сказать, когда я стала ее ученицей, у меня не было осознанного стремления заниматься только фольклором, в чем я ей и призналась. Просто мне очень хотелось учиться именно у Бориславы Борисовны! Тема моей первой курсовой работы в ее классе называлась «Некоторые проблемы методологии истории музыки», и над ней мы обе с увлечением работали. А тема родилась после того, как Борислава Борисовна дала мне почитать только что вышедшую тогда книгу А. Я. Гуревича «Категории средневековой культуры». Идеи, изложенные в ней, и особенно мысль автора о необходимости имманентного подхода к изучению культуры различных эпох так меня поразили, что тут же как отклик воз ник вопрос: а как это работает в истории музыки? Борислава Борисовна меня поддержала. Так появилась эта курсовая. Вообще, к слову сказать, новые книги Борислава Борисовна не пропускала и каждый раз, когда узнавала о какой-нибудь интересной научной работе — по истории, филологии, этнографии, литературоведению, — находила эти издания, читала сама и приносила нам. Так я открыла для себя труды С. С. Аверинцева, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева и других крупных ученых. Борислава Борисовна показала нам, своим студентам, что любое изучаемое явление объемно и если хочешь чем-либо заниматься, то надо изучать широкий круг литературы, причем не только по интересующей теме, но и по смежным вопросам и специальностям. Мне это оказалось настолько близко, что я и в своей педагогической практике руководствуюсь теми же принципами.

Второй моей курсовой была работа по григорианскому хоралу. И снова мой научный руководитель вместе со мной «внедряется» в тему, ищет пути исследования, находит людей, которые могли бы мне помочь. А параллельно я продолжаю ездить в экспедиции в Псковскую область, и вот уже вырисовываются контуры будущей дипломной работы. Ее темой стали календарные песни южных районов Псковщины.

С моей дипломной работой была целая история, которая оказалась для меня настолько значимой, что не могу ее не рассказать. За время учебы в институте у меня состоялось четыре экспедиции в интересующие меня районы, где был собран интереснейший материал по календарным жанрам: удалось записать много масленичных и волочебных песен, целый ряд летних — купальских, толочных, обжиночных. Многое было сделано — все систематизировано и типологизировано, составлены таблицы вариантности по жанрам и мелодическим типам, но… материал молчал, чего-то не хватало. Осознавая явную недостаточность анализа, я не знала, что же делать дальше. Борислава Борисовна тоже не видела, куда еще можно двигаться. Заниматься анализом ради него самого? Но ведь должно же быть нечто такое, для чего составлялись все эти таблицы, схемы и описания. Нужна была научная проблема, а мы ее не находили. И вдруг Борислава Борисовна говорит: «Таня, а что если поговорить с Гиппиусом, показать ему ваш материал? Что он скажет?» Все фольклористы знают, кто такой Евгений Владимирович Гиппиус и кем он был для фольклористики. Надеюсь, не погрешу против истины, если скажу, что к нему ехали за консультациями фольклористы со всей нашей страны и из-за рубежа. И вот я, дипломница Гнесинского института, собрав свои нотации, таблицы и карты, со страхом и трепетом пришла в Фольклорную комиссию СК РСФСР. Евгений Владимирович посмотрел мои материалы, повертел в руках карты и вдруг сказал: «А ведь у вас очень интересная территория! Вы не пробовали сравнить ареалы записанных вами жанровых типов с историческими границами этой местности? Там много чего интересного происходило!» И все! Я пошла в Историческую библиотеку, занялась географией, и диплом был сделан: проблема найдена, а остальное стало делом времени.

Борислава Борисовна была замечательным научным руководителем: она показала, как нужно работать с учеником — идти вместе с ним и в то же время вести его (ведь слово «педагог» и означает «ведущий дитя»). Годы общения с ней определили мою дальнейшую жизнь в профессии: я стала преподавать народное творчество в том самом училище, которое когда-то заканчивала, и работаю в нем уже более 30 лет. Веду этот предмет, люблю его и не перестаю с благодарностью вспоминать Бориславу Борисовну Ефименкову.